70 Jahre CERN: Einblicke in die Entstehung der Welt

Feierliches Jubiläum mit Vortrag und Ausstellung am Institut für Kernphysik

06.01.2025

Am 03. Dezember 2024 war es endlich soweit: Das Institut für Kernphysik (IKP) der Technischen Universität Darmstadt blickte gemeinsam mit zahlreichen Gästen und Wissenschaftler:innen auf 70 Jahre CERN zurück und feierte in einer öffentlichen Abendveranstaltung mit über 300 angemeldeten Gästen die zentrale Rolle des europäischen Forschungszentrums für Kern- und Teilchenphysik in der Entwicklung unserer modernen Wissenschaft. Der Abend begann mit einem herausragenden Vortrag von Professor Klaus Blaum, der die Anwesenden mitnahm auf eine spannende Reise zu den Geheimnissen der „exotischen Materie“ und der Entstehung der Welt.

„Exotische Materie am CERN – Spannende Einblicke in die Entstehung der Welt“

Der Festvortrag von Klaus Blaum, Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, widmete sich der Frage, wie durch präzise Messungen von Massen und magnetischen Momenten von Kernen, Teilchen und Antiteilchen neue Erkenntnisse über die Entstehung der Materie und die Erzeugung der Elemente im Universum gewonnen werden können. Blaum, bekannt für seine exzellenten Forschungen zur Hochpräzisionsmassenmessung, nahm die Zuhörer mit auf eine wissenschaftliche Expedition zu den faszinierenden Prozessen der Kernfusion und der Entstehung von Elementen in Sternen.

„Die Präzision, mit der wir heute die Massen von Kernen messen können, ist so hoch, dass sie es uns erlaubt, fundamentale Fragen zu beantworten, etwa warum das Element Eisen häufiger vorkommt als Gold“, erklärte Blaum. Besonders beeindruckend war sein Vergleich, um die Genauigkeit seiner Messungen zu verdeutlichen: „Es ist, als würde man die Masse des Eifelturms so präzise messen, dass man noch unterscheiden kann, ob eine Biene auf dem Turm landet.“

Ein weiteres Highlight seines Vortrags war die Erklärung der komplexen Prozesse, die bei der Bildung von Elementen wie Eisen und Gold durch Kernfusion im Inneren von Sternen und Supernova-Explosionen eine Rolle spielen. Für diese Entdeckungen ist es erforderlich, experimentelle Daten teils sehr exotischer Isotope zu bestimmen und mit theoretischen Modellen zu vergleichen – eine Aufgabe, an der auch zahlreiche Forscher:innen des IKPs beteiligt sind.

Verbindung des IKPs zum CERN – Präzisionsmessungen und bahnbrechende Experimente

Das Institut für Kernphysik pflegt eine enge Partnerschaft mit dem CERN, insbesondere an der ISOLDE-Anlage, wo mehrere IKP-Arbeitsgruppen an wegweisenden Forschungsprojekten beteiligt sind. So erforschen die Gruppen von Prof. Kröll und Prof. Pietralla in der HIE-ISOLDE- und Miniball-Kollaboration die Coulombanregung und Gammaspektroskopie instabiler Isotope, wobei sie die Deformation und Übergangsstärken von Kernen untersuchen, um tiefgehende Einsichten in die Kernstruktur zu gewinnen. Prof. Obertelli und sein Team wollen die Antiprotonenforschung mit der Kernphysik verbinden, indem sie Antiprotonen in einer Penningfalle fangen, auf einem Laster zu ISOLDE transportieren und dort mit kurzlebigen Kernen bei interagieren lassen. Ziel dieser Forschung ist es, das Proton-Neutron-Verhältnis an der Kernoberfläche genau zu bestimmen. In Zusammenarbeit mit Klaus Blaum widmet sich Prof. Nörtershäuser der Laserspektroskopie von kurzlebigen Isotopen, um durch präzise optische Messungen Spins, magnetische Momente und Kernladungsradien zu ermitteln. Die erhaltenen Ergebnisse werden häufig in enger Zusammenarbeit mit den Theoriegruppen von Professorin Arcones und den Professoren Martinez-Pinedo, Roth und Schwenk interpretiert.

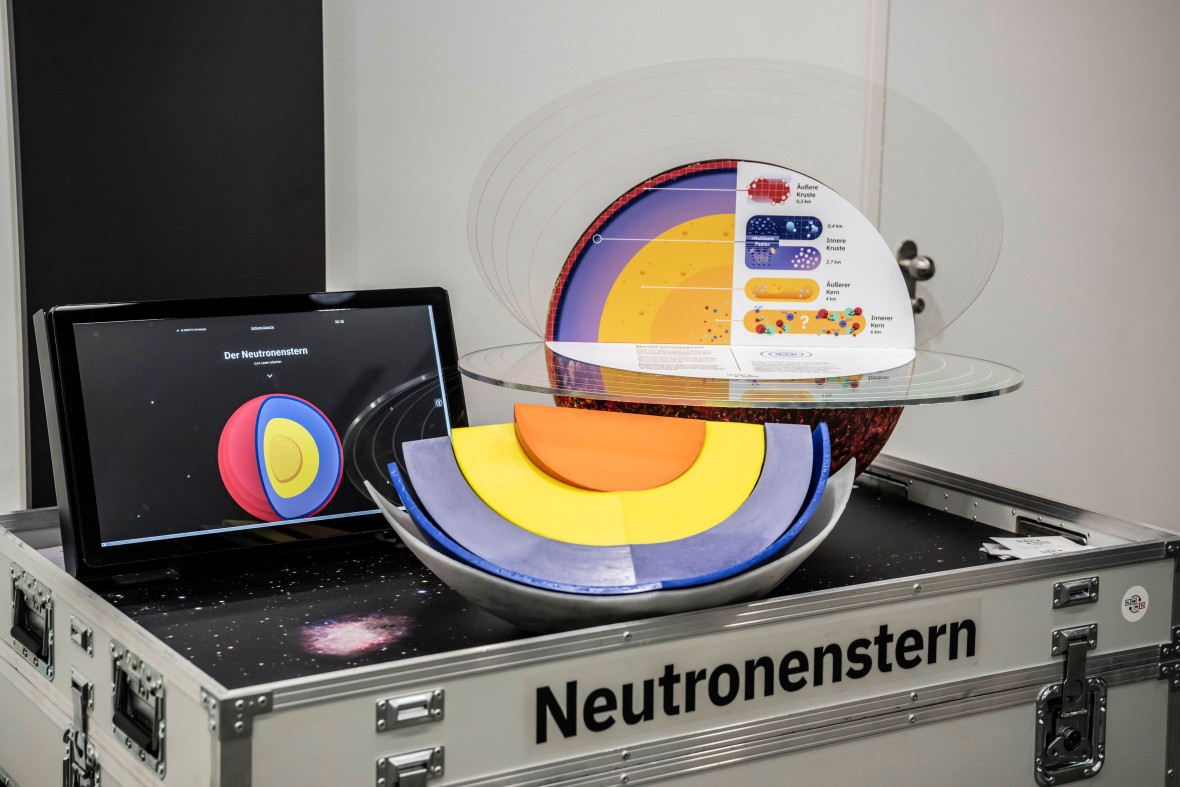

Highlights der Ausstellung – Von der Penningfalle zum Neutronenstern

Im Anschluss an den Vortrag hatten die Gäste die Gelegenheit, eine Ausstellung zu besichtigen, die einen tiefen Einblick in die Arbeit des IKPs und dessen enge Zusammenarbeit mit CERN gab. Besonders eindrucksvoll war die Penningfalle, in der erstmals das magnetische Moment eines Antiprotons mit hoher Präzision vermessen wurde und die demnächst im Deutschen Museum in München zu sehen sein wird. Diese wurde von Prof. Blaum im Vortrag gezeigt und stand in der Ausstellung für eine nähere Betrachtung zur Verfügung. Daneben zog eine Paulfalle die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, in der statt Ionen Bärlappsporen gespeichert waren und über einen Monitor sichtbar gemacht wurden. Neben den Fallen zog insbesondere der Neutronenstern viele Besucher an – die Darstellung eines astrophysikalischen Modells, das die extremen Bedingungen innerhalb von Neutronensternen simuliert.

Einen weiteren Höhepunkt der Ausstellung bildeten die Detektoren des IKPs, darunter der Miniball und der T-Rex-Detektor. Diese Geräte spielen eine zentrale Rolle bei den Experimenten zur Untersuchung von Kernreaktionen, die unter extremen Bedingungen – wie sie bei Supernova-Explosionen oder in den inneren Bereichen von Sternen auftreten – stattfinden. Die detaillierten Erklärungen der Wissenschaftler:innen machten die Funktionsweise und die Bedeutung dieser Geräte für die moderne Kernphysik verständlich und spannend.

Die Organisatoren danken der „Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e.V.“ für finanzielle Unterstützung und allen tatkräftig Beteiligten des Instituts für Kernphysik und des Fachbereichs Physik für ihre Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.