Offene Stellen

Für unsere Laserspektroskopie-Experimente an der TU Darmstadt, den Speicherringen und Fallenanlagen der GSI Darmstadt, an ISOLDE am CERN und in Argonne (USA) suchen wir jederzeit motivierte Mitarbeiter, die sich im Rahmen von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten an unserer Forschung beteiligen wollen. Auch Miniforschungsprojekte schlagen wir auf Nachfrage gerne vor.

Die Folien des Vortrags aus der Attraktiven Physik im WS 21/22 finden Sie hier: pdf, 4.1 MB (wird in neuem Tab geöffnet)

Sie suchen ein Projekt für eine Abschlussarbeit oder eine Miniforschung? Dann schauen Sie einmal hier.

Die erfolgreich in unserer Arbeitsgruppe abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie hier .

Auf Nachfrage versuchen wir gerne, Sie in unsere aktuelle Forschung einzubinden. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte an, die auch kurzfristig verfügbar sind.

Ansprechpartner:

Schwerpunkt Optik: Julien Spahn – jspahn@ikp.tu-…

Schwerpunkt Atomphysik: Hendrik Bodnar – hbodnar@ikp.tu-…

Schwerpunkt Kernphysik: Julian Palmes – jpalmes@ikp.tu-…

sowie alle weiteren Mitglieder der Arbeitsgruppe

.

Bachelorarbeiten

Das gestreute Laserlicht ist die hauptsächliche Untergrundquelle bei den kollinearen Laserspektroskopiemessungen im KOALA Labor. Dieses entsteht an den Aperturen innerhalb der Vakuumanlage und kann durch genaue Justage der Laserstrahllage minimiert werden.

Ziel: Mit Hilfe zweier motorisierter Spiegel soll die Optimierung des Laseruntergrunds im Rahmen dieser Arbeit automatisiert werden. Hierfür müssen die automatisierten Spiegel installiert werden und eine entsprechende Optimierungssoftware entworfen werden.

Ansprechpartner: Julien Spahn (S2|14 22, jspahn@ikp.tu-…)

Die Calcium-Nickel Region ist aufgrund der vielen Schalenabschlüsse bei N & Z = 20 & 28 ein interessantes kernphysikalisches Forschungsfeld. Mit kollinearer Laserspektroskopie können die Kernladungsradien der unterschiedlichen Nuklide bestimmt werden. So wurde zum Beispiel an dem N = 28 sowie Z = 28 Schalenabschluss eine starke Veränderung des Kernradius festgestellt: Die magischen Isotope sind deutlich kleiner als ihre Nachbarn. Bei N = 20 ist hingegen ein stetiger Verlauf beobachtet worden. Neue Messungen in Sc zeigen jedoch auch hier ein lokales Minimum. Um die Messungen in dieser Region auszuweiten sind Messungen an Cr+ und Co+ an der Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) in den USA geplant.

Ziel: Vorbereitende Messungen sollen an der KOALA Anlage in Darmstadt durchgeführt werden, bei denen die optischen Übergänge mit höchster Genauigkeit bestimmt werden. Sowohl in Cr+ (207 nm) als auch in Co+ (206 nm) liegen die Übergange im tiefen UV Bereich und erfordern daher ein komplexes Lasersystem. Es gibt mehrere mögliche Übergänge die verglichen werden sollen, um den am besten geeignetsten zu ermitteln. In Cr+ sollen alle stabilen Isotope vermessen werden und eine King-Fit Analyse durchgeführt werden.

Ansprechpartner: Imke Lopp (S2|14 22, ilopp@ikp.tu-…)

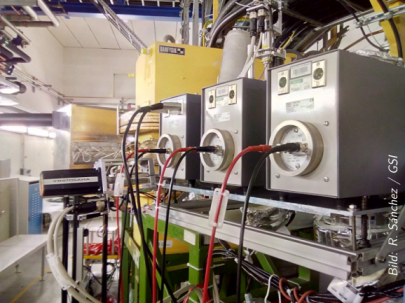

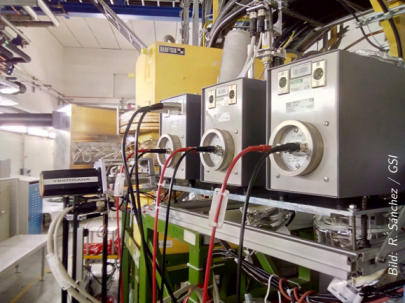

Am Cryring können Ionen im Speicherring bei relativ niedrigen Energien laserspektroskopisch untersucht werden. Für die Analyse der aufgenommenen Spektren ist die verwendete Laserleistung kritischer Bestandteil. Diese kann über die Dauer des Experiments schwanken und zu Artefakten in den aufgenommenen Spektren führen.

Ziel: Im Rahmen dieser Arbeit soll ein System aus Photodioden implementiert werden, das relative Schwankungen der Laserleistung registriert. Dazu müssen die Photdioden zuerst getestet werden und insbesondere das Untergrundrauschen und Drifts charakterisiert werden. Anschließend muss das generierte Signal verarbeitet werden und ins Datenaufnahmesystem geschrieben werden.

Ansprechpartner: Konstantin Mohr (GSI, k.mohr@gsi.de)

In der neuen Ladungsaustauschzelle an KOALA können Ionen im Flug Elektronen aus einem Natriumgas aufnehmen. Dies ist essenziell für kollineare Laserspektroskopie, da nur in einigen Elementen optische Übergänge aus dem ionischen Grundzustand vorliegen, die mit den vorhandenen Lasersystemen angeregt werden können. Im atomaren System gibt es im Allgemeinen mehr Übergänge im sichtbaren Bereich. Während die Umladung von einfach geladenen Ionen in neutrale Atome an vielen Anlagen weltweit eingesetzt wird, ist die Umladung von höher geladenen Ionen wenig untersucht. Dies kann neue Messschemata ermöglichen, da einige Elemente, z.B. die Lanthaniden, bevorzugt in zweifach geladenem Zustand produziert werden.

Ziel: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll die Umladungseffizienz von hochgeladenen Ionen, die in der EBIS-Ionenquelle erzeugt werden können, untersucht werden. Dabei soll der Natriumdampfdruck über die Temperatur der Ladungsaustauschzelle optimiert werden, um gezielte Ladungszustände bevölkern. Von besonderem Interesse ist hierbei, die Effizienz eines 1-Elektronentransfers bei hochgeladenen Ionen zu untersuchen. Somit könnte der metastabile 3S1 Zustand in heliumartigem C4+ Ionen bevölkert werden, der für Laserspektroskopiemessungen benötigt wird.

Ansprechpartner: Emily Burbach (S2|14 503, eburbach@ikp.tu-…)

Für die Neutronenzahl N = 94 legen die Kern-Spektroskopiemessungen, die den B(E2)-Wert betrachten, eine starke Zunahme der Quadrupol-Deformation für Cer (Z = 58) nahe, während sich in Neodym (Z = 60) das Gegenteil zeigt: einen steilen Rückgang des korrelierten β2-Werts, wodurch sich der Trend zwischen den beiden Elementen umkehrt. Kollineare Laserspektroskopie ist sehr sensitiv auf Veränderungen im Kernladungsradius. Die Radiusänderung kann mit einen sphärischen Teil gemäß des Tropfenmodells und einen Deformationsanteil, der direkt mit allen Deformationsparametern β in Verbindung steht, modelliert werden. Die durch die jeweiligen B(E2)-Werte suggerierten Änderungen sind groß genug, um sogar den Trend der Kernladungsradien umzukehren. Neutronenreiche Cer- und Neodym-Isotope können in NuCARIBU am Argonne National Laboratory (USA) produziert werden, wo Online-Messungen geplant sind.

Ziel: Am KOALA Aufbau an der TU Darmstadt können Messungen an stabilen Ce+ und Nd+ Isotopen durchgeführt werden. Zunächst soll das am besten geeignete Anregungsschema entwickelt werden, das effiziente Laserspektroskopie mit gut aufgelöster Hyperfeinstruktur ermöglicht. Cer bietet vier und Neodym sieben natürlich vorkommende Isotope, die untersucht werden sollen, um die Massen- und Feldverschiebungsparameter mit höchster Präzision zu bestimmen. Diese werden für die Bestimmung der Ladungsradien der kurzlebigen Isotope aus den geplanten Isotopenverschiebungsmessungen am ANL benötigt.

Ansprechpartner: Julian Palmes (S2|14 22, jpalmes@ikp.tu-…)

Masterarbeiten

Messungen in der Calcium-Nickel-Region stellen einen Forschungsschwerpunkt der kollinearen Laserspektroskopie in den letzten Jahren dar. Die drei doppelt-magischen Kerne (40,48Ca, 56Ni) und die sich stark unterscheidenden Einflüsse des Neutronenschalenabschlusses bei N=20 und N=28 auf den Kernladungsradius bieten optimale Testbedingungen für Theorie und Experiment. Neutronenarmes Eisen ist ein Kandidat für künftige Messungen an der Facility for Rare Isotope Beams (FRIB), da dort zusätzliche Kerndeformationen erwartet werden.

Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es einen effizienten Spektroskopieübergang am einfach geladenen Eisenion zu untersuchen. Dies würde die Effizienz im Vergleich zu bisherigen Messungen am Eisenatom deutlich steigern. Mögliche Übergänge liegen im tief-UV bei 234,3 nm, 238,2 nm sowie bei 259,9 nm. Die stabilen Isotope 54,56,57,58Fe können an der KOALA Anlage an der TU Darmstadt mit einer neuen Penning Ionenquelle erzeugt und spektroskopiert werden. Diese Messungen stellen die Grundlage und Referenz für spätere Messungen am FRIB dar.

Ansprechpartner: Imke Lopp (S2|14 22, ilopp@ikp.tu-…)

Kommerzielle durchstimmbare cw Lasersysteme sind bis zu einer Wellenlänge von etwa 200 nm verfügbar. Kürzere Wellenlängen stellen Herausforderungen dar, wobei eine Erweiterung des Bereichs bis 190 nm viele neue Anwendungen ermöglichen würde, wie z.B. die Laserspektroskopie in N5+ oder Ti+.

Ziel: In Zusammenarbeit mit Sirah Lasertechnik GmbH soll ein Lasersystem bestehend aus einem Matisse und zwei Wavetrain entwickelt werden, das UV Licht bei 190 – 200 nm erzeugt. Der Einfluss auf die Optiken und den Verdopplungskristall soll im Labor der Laserfirma untersucht und mit den Technikern vor Ort an Lösungen gearbeitet werden. Ein Großteil der Masterarbeit wird bei Sirah Lasertechnik GmbH stattfinden (in Grevenbroich bei Düsseldorf). Die Unterbringung vor Ort wird übernommen. Anschließend soll der Laser an KOALA für kollineare Laserspektroskopiemessungen in Ti+ eingesetzt werden.

Ansprechpartner: Julien Spahn (S2|14 22, jspahn@ikp.tu-…)

Schwere hochgeladene Ionen stellen einzigartige Testobjekte dar, um die Quantenelektrodynamik unter extremen Bedingungen zu untersuchen. So übersteigen z.B. die magnetischen Felder auf das verbleibende Elektron in einem wasserstoffartigen System in Bi82+ um ein Vielfaches die Felder, die mit supraleitenden Magneten hergestellt werden können. An Beschleunigeranlagen lassen sich solch hochgeladene Ionen bei hohen Energien produzieren, die jedoch wieder abgebremst und gekühlt werden müssen, um Präzisionsmessungen zu ermöglichen. In der HITRAP Penningfalle an der GSI konnte kürzlich das Kühlen hochgeladener Ionen mit Elektronen demonstriert werden, die in der gleichen Falle gespeichert wurden.

Ziel: Das Elektronenkühlen von Ionen aus der HITRAP-EBIT-Ionenquelle und der Ausstoß und Nachweis der gekühlten Ionen soll im Rahmen dieser Masterarbeit weiter untersucht sowie kommende Experiment mit GSI Strahl im vorbereitet werden.

Ansprechpartner: Zoran Andelkovic (GSI, z.andjelkovic@gsi.de)

Die kollineare Laserspektroskopieanlage KOALA and der TU Darmstadt wurde entwickelt, um Messungen mit höchster Genauigkeit zu ermöglichen. Ein Anwendungsziel ist die Entwicklung eines Quantenstandards für Hochspannungsmessungen. Hohe Spannungen (>1000 V) können zurzeit nur über konventionelle Spannungsteiler, die aus Ketten klassischer Widerstände bestehen, gemessen werden. Mittels kollinearer Laserspektroskopie kann eine zur Beschleunigung von Ionen angelegte Spannung aufgrund des Dopplereffekts auf eine (Laser-)Frequenzmessung zurückgeführt werden. Mit dem an KOALA vorhandenen Frequenzkamm kann die Laserfrequenz mit der Atomuhrfrequenz verknüpft werden, um ein Quantenstandard zu definieren.

Ziel: Bei den schon durchgeführten Messungen (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1681-7575/aaabe0) wurde eine relative Genauigkeit von 5E-6 erreicht. Die wesentliche Limitierung war das Design der Nachbeschleunigungsstrecke. Die entsprechenden Elektroden wurde optimiert und sollen im Rahmen dieser Arbeit in die KOALA Strahllinie integriert werden. Hochspannungsmessungen sollen dann zuerst mit Ca+ Ionen und später mit hochgeladenen C4+ Ionen durchgeführt werden.

Ansprechpartner: Hendrik Bodnar (S2|14 22, hbodnar@ikp.tu-…)

Ein Multi-Reflection Time-of-Flight (MR-ToF) Spektrometer besteht aus zwei elektrostatischen Spiegeln zwischen denen Ionenpakete gespeichert werden können. Die Ionenpakete können mehrere tausend Umläufe im MR-ToF durchführen und entsprechend lange Distanzen zurücklegen. Dies erlaubt es Massen aufgrund der unterschiedlichen Flugzeiten zu separieren und mit hoher Genauigkeit zu messen oder einen Isobaren-reinen Ionenstrahl zu generieren. Eine weitere Anwendung ist das gleichzeitige Speichern mehrerer Isotope, die gezielt kurz nacheinander ausgestoßen werden können. Die Anwendung dieses Verfahrens an Beschleunigeranlagen könnte deren Effizienz deutlich erhöhen, da hier bislang nur einzelne Isotope gemessen werden können.

Ziel: Zusammenbau und Inbetriebnahme des KOALA MR-ToFs, das eine Kopie des MR-ToFs der AG Obertelli ist. Die Fallenparameter sollen optimiert werden, sodass lange Speicherzeiten mit entsprechend hoher Massenseparation erreicht werden. Anschließend kann das getrennte Ausstoßen verschiedener Isotope entwickelt werden. An den separierten Ionenpaketen kann kollineare Laserspektroskopie durchgeführt werden, um diese Technik für den Einsatz an Beschleunigeranlagen zu demonstrieren und um die Strahleigenschaften zu untersuchen.

Ansprechpartner: Finn Köhler (S2|14 22, fkoehler@ikp.tu-…)

In externen Magnetfeldern sorgt die Zeeman-Aufspaltung für eine energetische Separation der magnetischen Zustände m. Dies führt zu einer Verschiebung der zur Anregung benötigten Laserfrequenz, je nachdem ob linear oder zirkular polarisiertes Licht verwendet wird. Durch vorhandene externe Felder, wie z.B. das Erdmagnetfeld oder Felder von magnetisch gelagerten Vakuumpumpen, können so ungewollte systematische Verschiebungen auftreten. Andererseits können auch gezielt Felder angelegt werden, was es erlauben würde, den Ionenstrahl zu polarisieren, um anschließend Messungen durchzuführen.

Ziel: Im Rahmen dieser Masterarbeit soll der optische Nachweis an COALA mit einem Paar Helmholtzspulen erweitert werden, um am Ort der Laser-Ionen-Wechselwirkung ein homogenes Magnetfeld erzeugen zu können. Hierfür soll das Feld des Spulenpaars zuerst simuliert und dann gefertigt, installiert und vermessen werden. Letzteres kann zuerst mit einer Hall-Sonde durchgeführt werden. Anschließend kann die Zeeman Aufspaltung z.B. in Ba+ Ionen am COALA-Aufbau spektroskopiert werden. Weiterhin kann das Helmholtzspulenpaar auch genutzt werden, um das Erdmagnetfeld zu kompensieren.

Ansprechpartner: Hendrik Bodnar (S2|14 22, hbodnar@ikp.tu-…)

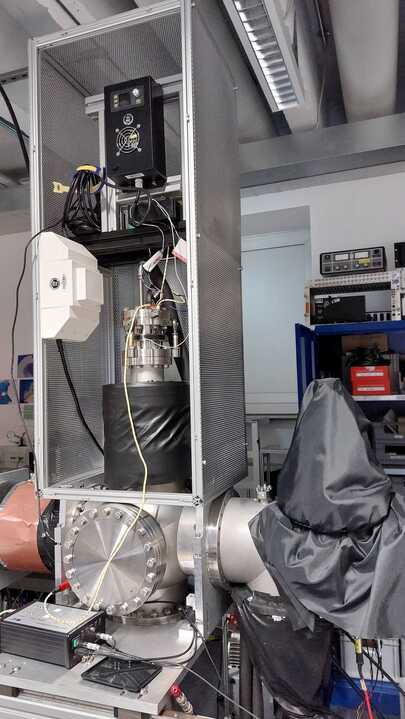

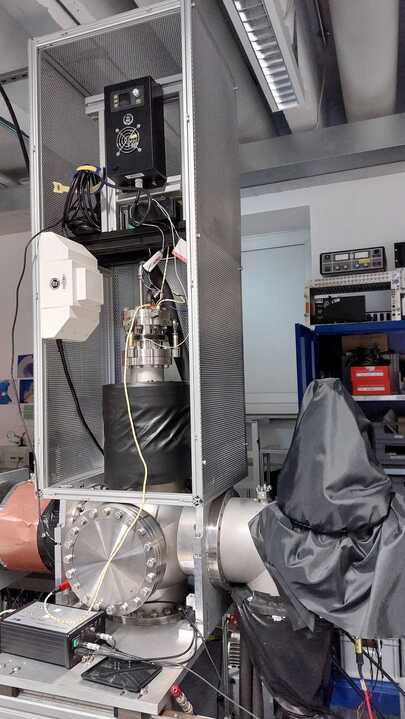

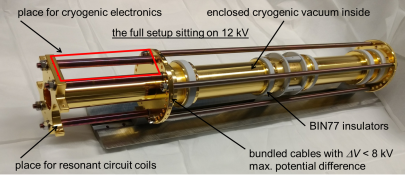

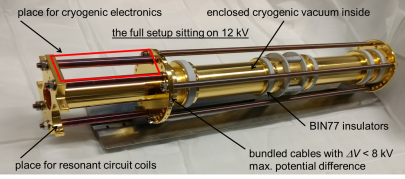

Ziel des Spectrap-Experiments (angeschlossen an Hitrap an der GSI, Webseite) ist die Laserspektroskopie von (Hyper-)Feinstrukturübergängen in schweren, hochgeladenen Ionen, um die QED zu testen. Die Ionen werden dafür in einer kryogenen Penning Falle gespeichert. Das Experiment muss an einen neuen, supraleitenden Magneten angepasst werden, wobei es einige Aufgaben mit jeweiligen Masterprojekt gibt:

- Konstruktion des kryogenen Einsatzes mit der bestehenden Penningfalle, einschließlich Elektronik, thermischer Abschirmung und Laserzugang

- Planung und Inbetriebnahme der Beamline für den Transport von hochgeladenen Ionen in die Penningfalle, erste Experimente mit Ionen aus einer lokalen Ionenquelle, Fallencharakterisierung

- Programmierung des Experimentkontrollsystems für die Kommunikation mit vorhandenen Geräten, Aufnahme von Daten, Analyse der Messergebnisse in Python

- Entwurf und Aufbau eines Lasersystems für die Spektroskopie von Ionen in der Falle. Techniken: Penningfalle, Laserspektroskopie, Hochvakuum, Kryogenik

Ansprechpartner: Rima Schüssler (GSI, r.schuessler@gsi.de)

Die Laserspektroskopie an exotischen Ionen ist eine bewährte Methode zur Ermittlung grundlegender Eigenschaften des nuklearen Grundzustands. Die Ionenstrahlen dieser exotischen Kerne werden an Beschleunigeranlagen erzeugt und dann zu den Laserspektroskopie-Anlagen geleitet. In einigen Fällen gibt es im ionischen Zustand keine verfügbaren Laserübergänge, oder es ist aus anderen Gründen vorteilhaft, die Spektroskopie am Atom durchzuführen. Da Atome nicht mit elektrischen Feldern geführt werden können, wird in der Regel ein Ionenstrahl zum Spektroskopieexperiment transportiert und die Ionen vor Ort mit Hilfe so genannter Ladungsaustauschzellen (LAZ) in Atome umgewandelt. Bewährt haben sich hierfür mit Alkalimetallen gefüllte Dampfkammern, die aufgrund ihrer niedrigen Ionisationspotentiale einen guten Wirkungsquerschnitt für den Ladungsaustausch aufweisen. Je größer der Unterschied in den Ionisiationspotenzialen zwischen dem Dampf und dem interessierenden Ion ist, desto wahrscheinlicher wird eine zusätzliche Anregung des interessierenden Atoms, und das daraus resultierende Fluoreszenzlicht verstärkt das Hintergrundsignal. Eine mögliche Lösung wäre die Verwendung desselben Elements für den Dampf wie das interessierende Atom, aber die Verdampfung durch Wärme ist für einige Elemente nicht möglich. Daher wollen wir die Möglichkeit testen, diese Dämpfe durch Laserablation zu erzeugen.

Ziel: Ziel ist es, diesen Mechanismus mit den etablierten Verfahren zu vergleichen und die Möglichkeit eines Einsatzes für die Laserspektroskopie an Platinisotopen an der N=126-Fabrik am Argonne National Laboratory zu testen.

Ansprechpartner: Julian Palmes (S2|14 22, jpalmes@ikp.tu-…)